Животворящий Крест Господень — без сомнения, главная святыня христианства. Орудие позорной казни, ставшее средством Спасения всего человечества, древо, на котором страдал и умер сам Сын Божий, впитавшее святую Кровь Спасителя, не мог не стать центром новой веры. И как символ и как материальный предмет. Только вот последнего у христиан почти триста лет не было. И когда он был, наконец, обретен, то разошелся частями по белу свету. За исключением... самой большой части (или частей) местопребывание которых неизвестно...

Историк Церкви и биограф императора Константина Великого Евсевий Кесарийский оставил нам известное описание чудесного явления василевсу на небе солнечного Креста с напутствием «Сим побеждай». После нанесения виденного креста на императорский лабарум (знамя) и на щиты воинов Константин одержал славную победу над войсками соперника Максенция и вскоре издал знаменитый Миланский эдикт, положивший начало официальной христианизации Римской империи. Согласно тому же Евсевию, мать Константина, ставшего единовластным монархом и христианином, святая Елена, в преклонных годах, в 326 году отправилась в Иерусалим, чтобы отыскать Истинный Крест, на котором был распят Христос.

Прииди́те, вси́ язы́цы, / благослове́нному Дре́ву поклони́мся, / и́мже бы́сть ве́чная пра́вда: / пра́отца бо Ада́ма прельсти́вый дре́вом / Кресто́м прельща́ется / и па́дает, низве́ржен, паде́нием стра́нным, / мучи́тельством одержа́вый ца́рское зда́ние; / Кро́вию Бо́жиею я́д зми́ев отмыва́ется, / и кля́тва разруши́ся осужде́ния пра́веднаго, / непра́ведным судо́м Пра́веднику осужде́ну бы́вшу; / Дре́вом бо подоба́ше дре́во исцели́ти / и Стра́стию Безстра́стнаго, я́же на Дре́ве, / разреши́ти стра́сти осужде́ннаго. / Но сла́ва, Христе́ Царю́, / е́же о на́с Твоему́ му́дрому смотре́нию, / и́мже спа́сл еси́ все́х, // я́ко Бла́г и Человеколю́бец.

стихиры на «Господи, воззвах» Великой вечерни Воздвижения Креста Господня

Само место, где следовало искать, было найти нетрудно: римляне, разрушив Иерусалим при императоре Адриане, воздвигли святилище Юпитера и храм Венеры точно на горе Голгофа и над пещерой, где было погребено тело Иисуса, предварительно разровняв между ними землю. Однако это самое «место» было все же достаточно обширно по площади. Языческие капища по приказу Елены снесли, но на раскопки без более точного целеуказания могло и не хватить жизни императрицы: экскаваторов тогда не было. По легенде, кто-то вспомнил про старого местного еврея Иуду, который почему-то (на самом деле, промыслительно) знал от своих предков судьбу трех крестов с Голгофы. Иуда честно подтвердил знание тайны, однако отказался выдавать ее, испытывая иудейскую ненависть к «распятому», как презрительно именовали в его племени отверженного и преданного ими Мессию. Елена для вразумления посадила Иуду на недельку в глубокий пересохший колодец. Согласно той же легенде, Иуда усиленно молился все это время, а на седьмой день земля под ним разверзлась, и оттуда пошел столь сладостный дым, что он принял это как явное знамение истинности христианства и необходимости помочь царице Елене.

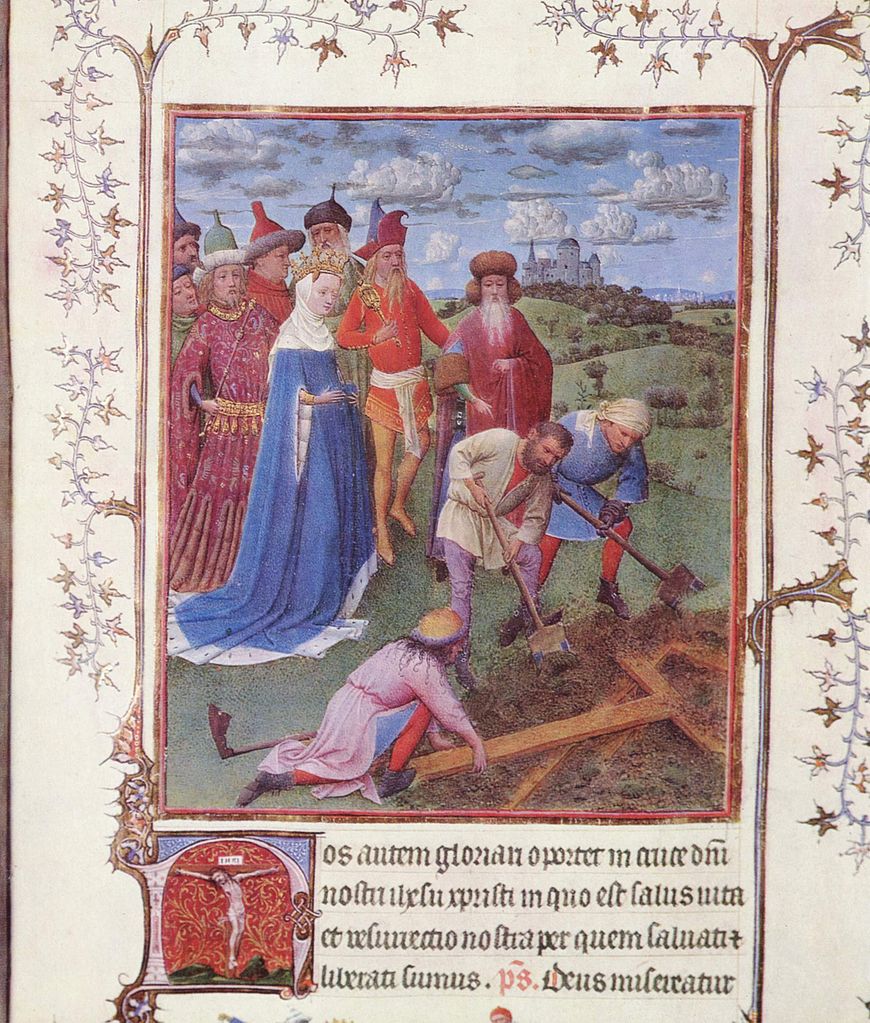

Обретение Креста Господня святой равноапостольной царицей Еленой. Турино-Миланский часослов. к. XIV — нач. XV вв.

Photo by The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei / PDM 1.0

По талмудическому правилу, орудие казни следовало погрести вместе с казненным. Огромные кресты не успели или не захотели пилить перед наступавшей иудейской пасхой, поэтому бросили целиком в находившуюся поблизости от Голгофы заброшенную водосборную шахту, засыпав землей. Там их и откопали. Сам же Иуда крестился, став позже епископом Иерусалимским, принял мученическую кончину за Христа во времена императора Юлиана Отступника под именем Иуды Кириака.

Правда, позже в VII веке Иоанн Никиусский — коптский епископ города Никий (Никиу) в дельте Нила — писал, что Кресты трех казненных на Голгофе помог найти некий Аблавиус, «ревностный христианин, один из самых именитых людей империи».

Кресту́ Твоему́ покланя́емся Влады́ко, и свято́е воскресе́ние Твое́ сла́вим.

Тропарь 6-го гласа Воздвижения Креста Господня и Крестопоклонной недели Великого поста

Как бы то ни было, три креста раскопали, нашли и гвозди, и отдельно титло (табличку) с надписью «Иисус Назарянин, царь иудейский». Далее, как мы помним, произошла «идентификация» истинного Креста Господня. Епископ Иерусалимский Макарий I предложил царице Елене поочередно поднести три найденных распятия к умиравшей женщине. И после поднесения Креста Иисусова, та немедленно выздоровела и громким голосом восславила Бога. По другой версии истинным Крестом воскрешен был уже умерший житель Иерусалима. После чего произошло принародное воздвижение (поднятие) Креста Господня, что стало позже основанием христианского праздника Воздвижения и сюжетом икон. С этого момента начинается почитание Креста, не только как символа Искупления человечества Сыном Божиим и победы Его над смертью, но и как величайшей материальной реликвии христиан.

Воздвижение Животворящего Креста. Худ. Т.А. Нефф. Пилонная живопись Исаакиевского собора Санкт-Петербурга. 1840-50е гг.

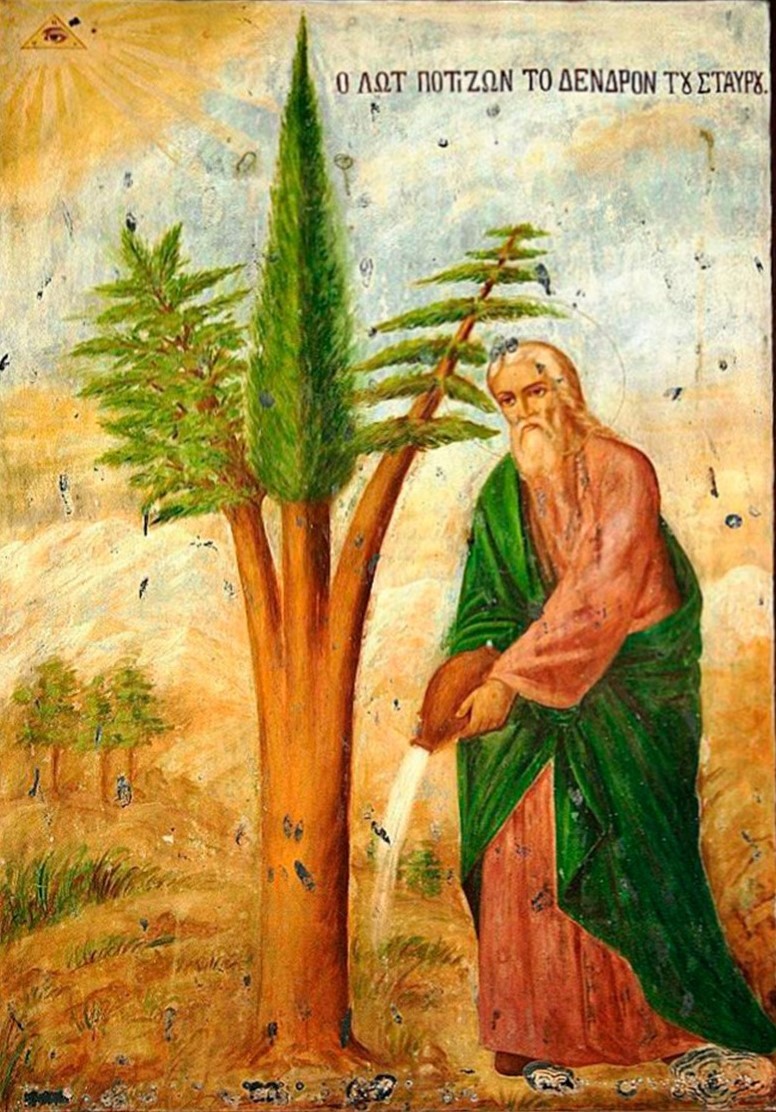

Само честное древо Креста Господня было осмыслено в сакральном смысле. В греческой, а позже и в древнеславянской агиографической литературе (например, русском апокрифе «Слово о Крестном Древе» XV—XVI века) возникло предание о трехсоставной материи восьмиконечного Креста распятия Христа: вертикальный столб был сделан из кипариса; поперечная перекладина, к которой прибили руки Иисуса Христа, была из певга (в славянском понимании – сосны), а «подножие» — планка, на которой стояли ноги Спасителя, значилась кедровой. Соотносилось это предание с ветхозаветным рассказом о посещении Пресвятой Троицей в образе трех Ангелов праотца Авраама в Хевроне. Божественные Посетители оставили у Мамврийского дуба три посоха из этих пород дерева, произраставших в Эдеме. После бессознательного кровосмесительного греха со своими дочерьми Лота – племянника Авраама, – тот обратился за советом к последнему, как ему искупить этот грех. И Авраам благословил ему поливать водой из Иордана три посоха, воткнутые в землю Ангелами, пока они не прорастут. Лот посадил эти посохи в долине, где ныне стоит монастырь Святого Креста в Иерусалиме и долго, борясь с искушениями от сатаны, ходил за водой на Иордан и поливал, пока они не дали побеги. Это было знамением того, что грех его прощен.

Со временем посохи срослись в единый трехсоставный ствол по образу Троицы. Когда царь Соломон возводил Первый Храм в Иерусалиме, это дерево срубили для постройки, но не смогли использовать, поскольку оно неожиданно меняло свои размеры. Согласно преданию, срубленный ствол пролежал на дне целебной Силоамской купели около 900 лет! Всплыл же на поверхность сразу после ареста Христа. И тогда кто-то из членов Синедриона, осудившего Спасителя, ведомый бессознательно Промыслом Божиим, посоветовал именно из этого древа сделать крест для распятия «Назаретянина». К преданию прилагается откровение пророка Исайи: «Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певг и вместе кедр, чтобы украсить место святилища Моего, и Я прославлю подножие ног Моих» (Ис. 60:13).

Силоамская купель — водоём в Иерусалиме, известный с древнейших времён. Он не упоминается прямо в Ветхом Завете, однако его связывают с источником Геон (Гихон) и водопроводом царя Езекии, о которых говорится в 4-й книге Царств (4Цар. 20:20) и 2-й книге Паралипоменон (2Пар. 32:30). Там описывается, как Езекия (741 г. до н.э. — 686 г. до н.э.) построил подземный туннель для подачи воды из источника Геон в западную часть города, чтобы обеспечить жителей Иерусалима водой на случай осады. Эта «водотечь», длиной около 533 метров и считающаяся древнейшим в мире гидротехническим сооружением, вероятно, наполняла Силоамский резервуар. Также в Книге пророка Исаии (Ис. 8:6) упоминаются «воды Силоама, текущие тихо», символизирующие по толкованию Святых отцов Божью заботу и благословение.

Господь Иисус Христос исцелил слепорожденного, велев ему умыться в водах Силоама (Ин. 9:11).

В одной из вариаций предания о священном древе говорится, что когда его не смогли использовать для строительства Храма Соломонова, то положили в качестве мостика через поток Кедрон. Прибывшая же к Соломону царица Савская не захотела идти по нему, перейдя речку вброд. В русских апокрифах царица Савская предстает как сивилла, то есть пророчица. «Царица Никавля и она же Сивилла Савская, увидя въ Іерусалимѣ у Соломона не гніючее древо, на коемъ около тысячи лѣтъ послѣ распятъ Христосъ, въ изступленіи возгласила: Се древо, на немъ же Богъ облеченный плотію умретъ въ воскресеніе».

Доподлинно известно, что после обретения Креста Господня царица Елена оставила одну его часть в Иерусалиме, а вторую увезла с собой в Рим. Хронисты сообщают, что по дороге святая отделяла от увезенной ею части Распятия фрагменты для храмов и монастырей, которые основывала по дороге. Не вызывает сомнения и то, что привезенная Еленой в столицу империи часть Креста Иисусова была впоследствии тоже разделена на две части. Одна осталась в Риме, а другую перевезли в новую имперскую столицу — Константинополь.

Спаси́ Го́споди лю́ди Твоя́, / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды на сопроти́вныя да́руя, // и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство

Тропарь 1-го гласа Воздвижения Креста Господня и Крестопоклонной недели Великого поста

Далее начинаются разночтения, не проясненные до сих пор. По одной версии, царица Елена оставила большую часть Креста в Иерусалиме, по другой, опирающейся на письменное свидетельство монахини Эгерии (Этерии), описавшей свое паломничество в Иерусалим в 380-х годах, там остался как раз меньший фрагмент Распятия Христова, который умещался в небольшой ковчег. Паломница писала: «Во время службы на Голгофе перед епископом ставят стол и затем вносят серебряную шкатулку с древом священного Креста. Его вынимают, епископ крепко держит святыню в руках и дает всем людям приложиться к ней. Рядом стоят диаконы — я не знаю, для чего именно, но, говорят, были случаи, когда святое древо пытались украсть, выхватив или даже откусив от него часть» (Itinerarium Egeriae 37).

Паломники на Голгофе. Храм Воскресения Христова в Иерусалиме.

В последующие несколько веков все три части Креста Господня продолжали дробиться. Частички, от них отделяемые, передавались в дар или как благословение в храмы, монастыри и даже некоторым персонам — монархам христианских государств, епископам, знатным вельможам. В IV веке святитель Кирилл Иерусалимский свидетельствовал, что частицы Честного Древа распространились по всей христианской ойкумене. О том, что их можно обнаружить в домах иных христиан, писали святители Григорий Нисский и Иоанн Златоуст. Драгоценные щепки Креста помещали в реликварии — кресты и мощевики из дерева или металла. Со временем искусство изготовления таких реликвариев достигло большой тонкости и изящества. Частицы Креста в крестообразной форме заделывались внутрь оболочки из оливы или дуба, покрывались стеклом или горным хрусталем. Возникли ставротеки — реликварии в виде серебряных, украшенных резьбой и драгоценными камнями ковчегов, шкатулок, триптихов с крестообразным углублением для частицы Креста Господня. По сторонам от главной святыни часто помещали ковчежцы с мощами святых, шипом с тернового венца Христова и другими реликвиями.

Дне́сь происхо́дит Кре́ст Госпо́день, / и ве́рнии прие́млют того́ жела́нием, / и взе́млют исцеле́ния души́ же и те́ла / и вся́кия боле́зни. / Сего́ целу́им ра́достию и стра́хом: / стра́хом, греха́ ра́ди, я́ко недосто́йни су́ще; / ра́достию же, спасе́ния ра́ди, / е́же подае́т мі́ру на то́м пригвозди́выйся Христо́с Бо́г, // име́яй ве́лию ми́лость.

стихиры на хвалитех Утрени Воздвижения Креста Господня

Из больших частей Креста Господня первым пострадал иерусалимский фрагмент. За Святой Город шла ожесточенная борьба, и святыня оказывалась порой в руках иноверцев. В 614 году захвативший и опустошивший Иерусалим персидский шах Хосров II Парвиз захватил Крест Христов и отправив с почетом в свою столицу — Ктесифон. Лишь через 14 лет византийский император Ираклий, разбив персов, вернул реликвию на прежнее место. Сохранился поучительный легендарный рассказ об этом возвращении. Ираклий уже въезжал было с Крестом Господним в Святой Град на коне, в царской диадеме и пышных императорских одеждах. Но в Золотых воротах его остановил Ангел Божий, напомнив, что Христос отнюдь не так нес свой Крест на Голгофу. Тогда царь снял царские облачения, разулся и в одной исподней рубахе, босой, внес на себе Крест в Иерусалим.

Император Ираклий вносит Крест Господень в Иерусалим. Художник Аньоло Гадди, 1385-87. Церковь Санта-Кроче, Флоренция.

В 638 году Иерусалим захватили отряды арабского халифата Рашидун. Мусульмане сожгли Храм Гроба Господня, где хранилась Святыня. Однако сам Крест удалось спасти, предварительно вывезя из города. После этого иерусалимскую часть Креста Господня во избежание ее пленения иноверцами и возможного святотатства распилили на много мелких фрагментов, разослав их в разные христианские страны.

В письме от 1108 или 1109 года католический кантор (главный певчий-солист) храма Гроба Господня Анселл, оказавшийся в Святой Земле вместе с армией крестоносцев, взявших в 1099 году Иерусалим, записал: «Оставленный [крест] похитил Косдрое [Хосров], при разорении Иерусалима, и отвез в Персиду. Который Эраклий по убиении Косдрое вернул в Иерусалим и на Лобном месте для поклонения народа христианского установил. Однако по смерти Эраклия народ неверных настолько подавил христиан, что имя Христово намеревались искоренить и память о Кресте и Гробе уничтожить. Итак, возложив кучу бревен, сожгли часть Гроба, и подобным образом хотели сжечь и Крест, но христиане скрыли его, из-за чего многие из них были убиты. Наконец христиане, посовещавшись, разрезав, разделили на много частей и по церквам верных распределили… Итак, в Константинополе, кроме императорского креста, есть отсюда три креста, на Кипре — два, на Крите — один, в Антиохии — три, в Эдессе один, в Александрии один, в Аскалоне один, в Дамаске один, в Иерусалиме — четыре; сирийцы имеют один, греки из Святого Саввы — один, монахи из долины Иосафат — один; мы, латины, при Святом Гробе имеем один, который имеет полторы пяди длины и один палец ширины и толщины столько же. Также патриарх Георгианов [грузин] имеет один; царь еще Георгианов [грузинский царь Давид] имел один, который сейчас по милости Божией имеете вы [т.е. Собор Парижской Богоматери]» (Patrologia Latina 162).

Реликварий Палатинского креста. Собор Парижской Богоматери, Париж.

История иерусалимской части Истинного Креста обрывается в 1187 году. В битве с сарацинами при Хеттине войско крестоносцев, взявшее с собой для победы Крест, было, тем не менее, наголову разбито армией султана Салах ад-Дина, после чего святыня бесследно исчезла. Поздние отрывочные сведения легендарны. Как, например, следующее: в одном средневековом манускрипте говорится, что в 1219 году арабы, якобы предложили тамплиерам иерусалимский фрагмент Крест в обмен на снятие осады с египетского города Думьят. Высказывалась также версия, что европейские монархи выкупали Древо Креста у магометан по частицам. Но никаких документов об этом не сохранилось.

При этом Константинопольская часть Креста хранилась все это время в драгоценной ставротеке в императорском дворце и выносилась в праздник Воздвижения Креста Господня в собор Святой Софии для поклонения. Точного описания ставротеки не сохранилось. В 1204 году во время Четвертого крестового похода крестоносцы, захватившие Константинополь вели себя хуже магометан. Разграблению и осквернению подверглись все православные храмы, включая Айя-Софию. Большую же часть святынь пребывавших в столице Ромейской империи западные грабители увезли с собой в Европу как трофеи. В том числе и главную святыню — Крест Господень.

Византийский хронист Никита Хониат, стал очевидцем разграбления Константинополя крестоносцами:

«Жители города, передавая себя в руки судьбы, вышли навстречу латинам с крестами и святыми изображениями Христа, как-то делается в торжественных и праздничных случаях; но это не смягчило души латин… они не пощадили частного имущества, обнажив мечи, ограбили святыни Господни. Святые образа бесстыдно потоптаны!.. В те дни, как в древности, Христос был снова раздет и осмеян… не было никого, кто не испытал в эти дни плача. …повсюду жалобы, плач, рыдания, стоны, крики мужчин, вой женщин, грабежи, насилие, плен… Не было места, которое оставалось бы нетронутым или могло служить убежищем…».

Жоффруа де Виллардуэн, один из предводителей крестоносцев, писал в хронике «Завоевание Константинополя»:

«Огонь начал распространяться по городу, который вскоре ярко запылал и горел всю ночь и весь следующий день до самого вечера. В Константинополе это был уже третий пожар с тех пор, как франки и венецианцы пришли на эту землю, и в городе сгорело больше домов, чем можно насчитать в любом из трёх самых больших городов Французского королевства… Остальная армия, рассыпавшись по городу, набрала множество добычи, — так много, что поистине никто не смог бы определить её количество или ценность. Там были золото и серебро, столовая утварь и драгоценные камни, атлас и шёлк, одежда на беличьем и горностаевом меху и вообще всё самое лучшее, что только можно отыскать на земле. Такой обильной добычи не брали ни в одном городе со времён сотворения мира».

Произошла еще одна фрагментация реликвии, части которой растеклись по всей Европе. В итоге невообразимое число католических храмов, монастырей, царственных домов, герцогов, графов и других дворян стали утверждать, что обладают частицей Креста Иисусова. Чтобы объяснить это многообразие, некоторые католические теологи прибегали к фантазийному доводу: дескать, кровь Христова сделала Крест неразрушимым: сколько его не дели, он не убывает. Позже один из создателей протестантства Жан Кальвин иронизировал, что если собрать «все части Истинного Креста, выставленные в различных частях, они сформировали бы груз целого корабля»[1].

Спекуляции и мистификации с псевдо-реликвиями, в том числе, и фрагментами Креста, в католическом мире, безусловно, были. Однако ирония Кальвина все же оказалась напрасной. Уже в середине XIX века французский архитектор Шарль Ро де Флери в книге «Память об орудиях страстей Христовых» специально исследовал подлинность документально заявленных частиц Креста Господня. Суммарный объем всех известных фрагментов составляет около 4 кубических метров. А первоначальный объем Истинного Креста, по расчету де Флёри и других исследователей с ним согласных достигал 178 кубометров. Суммарный вес кусочков Креста, хранящихся в реликвариях по всему миру (около 1,7 килограммов) также весьма далек от реального веса орудия казни Спасителя.

Достаточно документирована история некоторых крупных фрагментов Святыни. Менее всего злоключений досталось римской части Креста. Царица Елена изначально поместила ее в так называемом Сессорианском дворце. В 330 году на этом месте воздвигли церковь, получившую название Санта-Кроче-ин-Джерусалемме — Базилика святого иерусалимского Креста Господня. В южном пределе храма, в крестообразном реликварии, была размещена частица Креста Господня. Там она хранится и поныне на большой застекленной полке.

Реликварий церкви Санта-Кроче-ин-Джерусалемме, Рим, Италия. Включает в себя части Животворящего Креста, Титло и Гвозди Креста Господня, шипы из Тернового венца, палец апостола Фомы.

Более драматична история фрагмента Креста из Нотр-Дам-де-Пари. Первоначально он пребывал в парижской церкви Сент-Шапель. В XII веке французский король Людовик IX приобрел его у латинского правителя Константинополя Балдуина II де Куртене. Частицы Креста и Гвоздь хранились несколько веков в так называемом Палатинском кресте — богато украшенном реликварии из золота. Во время Французской революции, спасая святыню от богоборцев, аббат Русино спрятал ее в аббатстве Сен-Жермен-де-Пре. Позже Палатинский крест передали магистру де Келену, а тот, в свою очередь, — капитулу собора Парижской Богоматери.

Прииди́те, почерпе́м ве́рнии, не от исто́чника источа́ющаго во́ду тле́нную, но от исто́чника просвеще́ния, Креста́ Христо́ва поклоне́нием, о не́мже и хва́лимся.

Песнь третья Канона Крестопоклонной недели Триоди

В 2009 году в немецком городе Лимбурге был впервые выставлен для всеобщего обозрения реликварий X века с частями Животворящего Креста Господня. Это драгоценный деревянный ковчег византийской работы, обитый внутри и снаружи золотом, украшенный драгоценными камнями и эмалью, получил название «Лимбургской ставротеки». Немецкие и некоторые другие ученые утверждают, что это и есть тот самый бесценный реликварий с частью Истинного Креста, привезенного святой Царицей Еленой в Константинополь, принадлежавший императорам и украденный крестоносцами во время IV Крестового похода. Однако есть эксперты, которые сомневаются в этой атрибуции.

В сокровищнице храме Гроба Господня в Иерусалиме пребывает одна из самых крупных (некоторые эксперты утверждают, что самая крупная) из дошедших до наших дней частиц Креста Иисусова. Было бы странно, если бы главная христианская святыня туда не вернулась! Считается, что сравнимый с ней по величине фрагмент находится в афонском монастыре Ксиропотам. Правда, монахи греческого монастыря Сагмата близ города Фивы утверждают, что самая крупная из известных частиц Честного Древа пребывает (точнее, пребывала – см. подробности ниже) именно у них. В сентябре 2005 года именно этот фрагмент святыни по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II привозили для поклонения в Москву.

В 2012 году шесть вооруженных преступников в масках проникли на территорию монастыря Преображения Господня Сагмата. Угрожая монахам оружием, они похитили 12 тысяч евро. Они также захватили проживающего там русского послушника, но позже бросили его в автомобиле у подножия горы. К счастью, заложник остался жив. Грабители нанесли значительный ущерб монастырю, разрушив двери и уникальные мозаичные полы. Самой ужасной стала утрата главной святыни – Креста с частицей Честного Древа, подаренного монастырю императором Алексеем Комнином в XII веке. Эта реликвия, хранившаяся в обители более девяти веков, считалась бесценным сокровищем. Полиция разыскивает преступников, но судьба святыни до сих пор остается неизвестной.

Другие более-менее крупные и известные из дошедших до нашего времени фрагментов Животворящего Креста Господня Древа находятся в испанском монастыре Санто-Торбио, в австрийском аббатстве Хайлигенкройц, монастыре Шейерн в Баварии. А также — в соборах и храмах Мюнхена, Флоренции, Венеции, Пизы, Брюгге и Дюссельдорфа. Частицы Святого Древа есть в афонских монастырях, в соборе Светицховели в Грузии и монастыре Эчмиадзин в Армении.

На Русь первый фрагмент Креста Христова привезла княгиня Евфросиния Полоцкая, которая в 1167 году совершила паломничество в Константинополь и Иерусалим. Другой известный по летописям реликварий был у великих князей и царей Московских. Он был собран из частиц Креста, привезенных в XIV веке архиепископом Дионисием Суздальским из Константинополя, и получил название «Ковчег Дионисия». До XX века реликварий хранился в Благовещенском соборе, а ныне находится в музеях Московского Кремля.

Еще один «попавший в историю» российский фрагмент Животворящего Древа в 1799 году подарили императору Павлу, как своему собрату, рыцари Мальтийского ордена. Крест поместили в домовом храме Спаса Нерукотворного в Зимнем дворце Петербурга. После 1917 года реликвия, как и многие другие, исчезла. По некоторым данным ее тайно переправили в монастырь Цетинье в Черногории, где она находится и поныне.

Небольшие частицы Креста Господня в России можно встретить и поклониться им во многих обителях и храмах России: в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры, Елоховском Богоявленском соборе, Зачатьевском и Сретенском монастырях в Москве, Александро-Свирской обители, Покровском Александро-Невском монастыре в Новосибирской области, Благовещенском и Крестовоздвиженском монастырях в Нижнем Новгороде, Воскресенско-Феодоровском монастыре в Ивановской области, Крестовоздвиженской обители в Екатеринбурге.

Кресту с вложенной в него частицей древа Животворящего Креста Господня можно поклониться в Крестовоздвиженском женском монастыре в Нижнем Новгороде. Святыню на престольный праздник Воздвижения Креста Господня подарил обители в 2004 году архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий. Через год с этим большим (4,5 м) дубовым крестом группа нижегородских паломников во главе с владыкой Георгием, побывала в Иерусалиме, пройдя по Крестному пути Спасителя до самой Голгофы. Крест нес на себе сам архиепископ. По возвращении из паломничества крест был расписан иконописцами Троице-Сергиевой Лавры и торжественно установлен в Крестовоздвиженском соборе в качестве Голгофы с предстоящими Пресвятой Богородицей и апостолом Иоанном. На престольный праздник 2005 года был зарегистрирован первый случай исцеления болящего от этого креста. Адрес монастыря: г. Нижний Новгород, улица Окский Съезд, 2Б.

В 2009 году по благословлению Святейшего Патриарха Алексия II капитан космического корабля «Союз ТМА-16» Максим Сураев взял на борт крест с частицами Животворящего Креста Господня.

Вообще, для верующего православного человека вряд ли должен иметь большое значение размер святыни, гораздо значимее «размер» нашей веры. Поклониться при возможности частицам Креста Христова, промыслительно разбросанным по разным градам, весям и странам, конечно, благодатно. Но главное — не забыть глубинный смысл нашего поклонения Кресту. По слову преподобного Ефрема Сирина «Крест освятил вселенную; он рассеял тьму и возвратил свет, он потребил заблуждение; он собрал народы от востока и запада, севера и юга, и соединил их любовью в единую Церковь, в единую веру, в единое крещение» (Слово о всеобщем Воскресении, о покаянии и любви, о Втором Пришествии Господа нашего Иисуса Христа). Крест Господень — это новое Древо, прозябшее от Древа Жизни, которым искусились Адам и Ева в Раю. А его Плод, искупивший грех прародителей — это само Тело Господа нашего Иисуса Христа. Мы принимаем Его на Божественной Литургии в Таинстве Евхаристии, и это — самое главное наше паломничество!

Андрей Самохин, член Союза писателей России

[1] Жан Кальвин. Трактат о реликвиях. Эл. ресурс: https://ru.wikisource.org/wiki/Трактат_о_реликвиях.